OBE yang Kehilangan ‘Why’

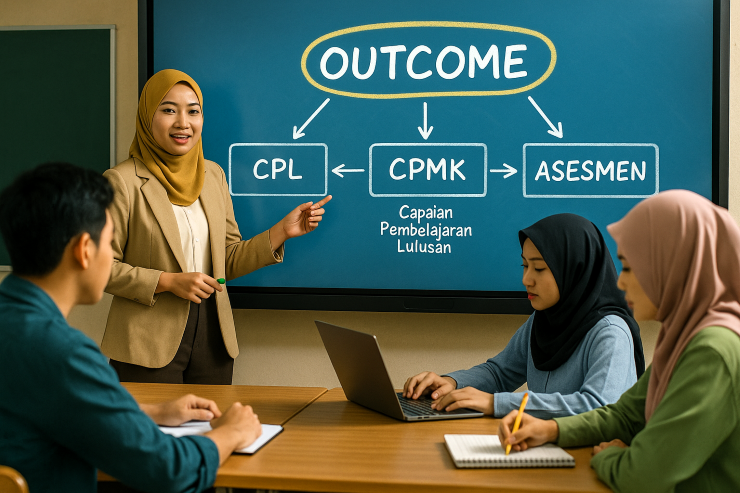

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Oleh: Bagus SuminarWakil Ketua ICMI Jatim, Dosen dan Tim Soft Skills mutupendidikan.com “Ketika Outcome-Based Education (OBE) dijalankan tanpa ‘why’, ia kehilangan ruhnya. Bukan sistem yang salah, tapi cara kita melupakan makna di balik setiap proses belajar.” Kadang saya membayangkan, bagaimana jika kampus punya lagu tema seperti Koes Plus — “Why do […]