Meraih SPMI Unggul

" Your Path to Quality Education "

SPMI Dinamis: Peningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi

Pendahuluan

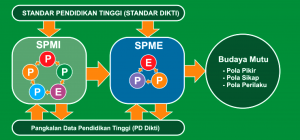

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi (PT) memberikan kerangka (framework) yang kuat untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten.

SPMI membantu institusi menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) guna mencapai standar mutu yang diharapkan. Namun, dalam era kompetisi global, bila PT hanya berpegang pada “isi” standar SPMI saja tentu tidak cukup untuk meraih keunggulan.

Perguruan tinggi saat ini, dituntut “harus” lebih fleksibel dan inovatif untuk menghadapi perubahan cepat dalam teknologi, pasar kerja, dan kebijakan pendidikan. Di sinilah pentingnya SPMI dinamis, yang menggabungkan siklus PPEPP dengan pendekatan dynamic capabilities. Hal ini memungkinkan institusi untuk tidak hanya mempertahankan standar mutu, tetapi juga terus berinovasi dan beradaptasi secara efektif dengan perubahan eksternal yang sangat cepat.

Dynamic Capabilities: Senjata Utama?

Teori dynamic capabilities yang dikembangkan oleh David J. Teece dalam jurnal berjudul “Dynamic Capabilities as (Workable) Management Systems Theory” menyoroti pentingnya organisasi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang berubah.

Teece menyatakan bahwa untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, organisasi harus mampu merasakan (sensing), merebut (seizing), dan mentransformasi (transforming) peluang. Jurnal ini diterbitkan di Journal of Management & Organization, Volume 24, Nomor 3, tahun 2018 oleh Cambridge University Press.

Dalam konteks perguruan tinggi, kemampuan dinamis ini sangat penting. Perguruan Tinggi tidak hanya harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI, namun juga harus mampu merespons perubahan di bidang pendidikan.

Perubahan ini bisa berupa perkembangan teknologi baru, gaya hidup (budaya), kebijakan pemerintah yang diperbarui, atau perubahan kebutuhan pasar kerja. Dengan kemampuan untuk cepat (speed) merespons perubahan, perguruan tinggi akan dapat terus relevan dan persaingan di tingkat nasional, regional maupun global.

Kemampuan dinamis ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini memastikan bahwa “institusi tidak hanya berfokus pada standar SPMI yang ada“, tetapi juga proaktif dalam mencari peluang baru yang mendukung pertumbuhan organisasi.

Feedback atau Gagal

Siklus PPEPP dalam SPMI memberikan struktur untuk melakukan kaizen atau continuous improvement, tetapi proses ini harus lebih dari sekadar formalitas. Feedback yang diterima melalui evaluasi harus memicu tindakan nyata dan transformasi dalam sistem pendidikan.

Dalam pasal 68 ayat 2 Permendikbudristek no 53 tahun 2023 disebutkan bahwa feedback / evaluasi SPMI dilakukan melalui Monitoring Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI) dan atau Assessment (penilaian).

Perguruan tinggi (PT) yang berhasil adalah mereka yang mampu merespons hasil evaluasi (dalam PPEPP) dengan perubahan signifikan, memastikan mereka akan tetap relevan (stay relevant) dalam persaingan global.

Feedback bukanlah akhir, tetapi awal dari inovasi baru.

Teknologi: Katalisator Utama

Di era digital, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi perguruan tinggi yang ingin tetap kompetitif.

Institusi yang berhasil memanfaatkan teknologi IT dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran melalui platform e-learning dan hybrid learning, seperti yang dilakukan oleh Universitas Harvard dan MIT melalui platform edX, yang memungkinkan mahasiswa dari seluruh dunia mengakses kursus dari jarak jauh.

Contoh lain dari pemanfaatan teknologi dibidang kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini membantu dalam proses pembelajaran adaptif, di mana teknologi mampu menyesuaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman siswa, seperti yang diterapkan di Arizona State University.

Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi.

Perguruan tinggi yang menggunakan sistem manajemen informasi berbasis cloud, dapat mengelola proses akademik, data keuangan, hingga SDM dengan lebih efisien. Stanford University, memanfaatkan big data dan analytics untuk memantau kinerja mahasiswa dan mendukung pengambilan keputusan (decision making process) berbasis data yang lebih baik.

Teknologi juga membuka pintu kolaborasi internasional, memperluas peluang riset dan inovasi. Cambridge University telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia melalui inisiatif riset berbasis teknologi. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas negara, yang dimediasi oleh teknologi, mampu membawa institusi ke level yang lebih tinggi.

Pendidikan yang Fleksibel dan Adaptif

SPMI dinamis tidak hanya tentang proses internal, namun juga tentang bagaimana perguruan tinggi “terhubung” berinteraksi dengan dunia luar.

Koneksi dengan pemerinah, dengan industri, dan universitas global menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk “membaca” perubahan zaman dan menciptakan kolaborasi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Unggul

SPMI dinamis memberikan perguruan tinggi kemampuan untuk lebih dari sekadar memenuhi standar SPMI yang telah ditetapkan.

Dengan mengintegrasikan pendekatan dynamic capabilities seperti yang dijelaskan oleh David J. Teece dalam jurnalnya “Dynamic Capabilities as (Workable) Management Systems Theory”, perguruan tinggi dapat mengembangkan kapabilitas adaptif yang memungkinkan mereka tetap relevan di tengah perubahan global yang cepat.

Dengan mengintegrasikan siklus SPMI—Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan—dengan “kapabilitas dinamis”, institusi dapat dengan lebih baik merespons tantangan dan peluang baru yang muncul di bidang teknologi, pendidikan dan pasar kerja.

Di era digital ini, perguruan tinggi yang sukses bukan hanya yang mengikuti aturan dan standar formal, tetapi yang mampu berinovasi secara berkelanjutan. Inovasi ini mungkin datang dari penerapan teknologi terbaru dalam pembelajaran, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar global, atau kolaborasi lintas negara yang menghasilkan riset-riset mutakhir.

Dengan pendekatan dynamic capabilities, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan dalam lingkungan yang berubah, tetapi juga berkembang untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional (global).

Baca juga: SPMI: Tanggung Jawab Kolektif?

Penting bagi perguruan tinggi untuk memahami bahwa kapabilitas dinamis harus berjalan seiring dengan proses SPMI. Standar mutu tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi bagi inovasi yang lebih besar. Standar SPMI harus terus berubah mengikuti proses inovasi yang terus dilakukan.

Dengan memiliki kapabilitas untuk bertransformasi sesuai tuntutan zaman, institusi pendidikan tinggi akan lebih siap menghadapi masa depan yang semakin ketat dalam persaingan.

Sebagai penutup, penulis menggarisbawahi pentingnya SPMI yang dinamis:

“SPMI yang unggul bukan hanya tentang memenuhi standar, melainkan tentang menciptakan inovasi dan kapabilitas yang memungkinkan perguruan tinggi untuk berkembang di tingkat regional dan internasional.” Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

AMI: Mencegah Masalah, Bukan Memperbaiki

Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) adalah instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), AMI tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian (KTS), tetapi juga bertujuan untuk “mencegah masalah” sebelum terjadi. Peran proaktif ini sangat penting dalam memastikan bahwa standar mutu tetap terpenuhi dan terus ditingkatkan.

AMI yang efektif tidak hanya bersifat reaktif terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit, namun juga berfokus pada identifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi mutu pendidikan. Dengan cara ini, perguruan tinggi dapat mengambil tindakan preventif lebih awal untuk menghindari risiko yang mungkin mengganggu mutu akademik dan operasional.

AMI Tanpa Pencegahan, Apa Gunanya?

Dalam konteks SPMI, Audit Mutu Internal (AMI) berada pada tahap Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar).

Proses evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa apakah pelaksanaan di berbagai unit perguruan tinggi telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan AMI, perguruan tinggi dapat menilai kinerja baik di bidang akademik maupun non-akademik secara objektif.

Lebih dari itu, AMI berperan krusial dalam mencegah / mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dari kelemahan dalam sistem atau kekurangan dalam pelaksanaan standar.

Dengan mengidentifikasi potensi masalah, perguruan tinggi dapat mengambil langkah preventif lebih awal untuk memastikan mutu tetap terjaga dan meningkat.

Koreksi Saja? Tidak Cukup!

Seringkali, AMI dipersepsikan sebagai alat untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit. Namun, perspektif ini sangat lemah.

AMI yang efektif harus mampu “mencegah masalah”, bukan hanya memperbaiki yang sudah terjadi.

Penguatan AMI yang proaktif akan mengarahkan institusi untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah yang mungkin belum tampak (tersembunyi) dan menciptakan tindakan pencegahan yang tepat sebelum masalah muncul.

3K: Koreksi, Korektif, dan Preventif

Untuk mewujudkan peran preventif ini, hasil audit perlu ditindaklanjuti dengan tiga langkah utama: koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif. Koreksi adalah langkah pertama (cepat) yang diambil untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Contoh, jika audit menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan data mahasiswa, langkah koreksi dapat berupa memperbaiki kesalahan tersebut dengan segera. Koreksi adalah solusi cepat untuk mengatasi dampak dari ketidaksesuaian yang sudah muncul.

Namun, tindakan koreksi saja tidak cukup untuk memastikan pencapaian mutu jangka panjang. Oleh karena itu, setelah melakukan koreksi, perguruan tinggi perlu melangkah ke tindakan korektif.

Tindakan korektif lebih strategis karena berfokus pada penghilangan akar penyebab masalah agar tidak terulang di masa depan. Contoh ada kesalahan dalam pencatatan data mahasiswa disebabkan oleh ketidakmampuan staf dalam menggunakan sistem informasi akademik, tindakan korektif yang diperlukan adalah memberikan pelatihan kepada staf yang bersangkutan, atau mungkin memperbaiki sistem pencatatan agar lebih mudah digunakan. Tindakan ini tidak hanya memperbaiki masalah yang muncul, tetapi juga mencegah timbulnya kesalahan serupa di kemudian hari.

Tindakan Preventif

Langkah terpenting berikutnya adalah tindakan preventif. Berbeda dengan koreksi dan tindakan korektif yang cenderung reaktif, tindakan preventif bersifat proaktif, dengan tujuan mencegah masalah sebelum masalah tersebut muncul. Tindakan ini memastikan bahwa potensi masalah dapat dicegah lebih awal, sehingga mutu dan efektivitas sistem tetap terjaga.

Contoh, Bila ditemukan bahwa sistem pencatatan manual sering menjadi sumber kesalahan, tindakan preventif yang dapat diambil adalah mengembangkan sistem pencatatan otomatis yang lebih andal. Dengan sistem yang otomatis, risiko kesalahan dapat dicegah secara signifikan.

Optimalkan Siklus PPEPP…

Dalam sistem penjaminan mutu yang ideal, tindakan preventif muncul dari evaluasi berkala yang dilakukan melalui AMI. Dengan audit yang terencana dan komprehensif, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi area berisiko yang dapat memengaruhi mutu dan kemudian merancang strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko tersebut.

AMI yang efektif memandu perguruan tinggi tidak hanya memperbaiki kesalahan yang ada, tetapi juga mengantisipasi potensi masalah di masa depan. Dengan demikian, institusi dapat menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan, serta lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

Penutup

Sebagai Penutup, perlu digarisbawahi peran utama AMI bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan, namun untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi.

Dengan menggabungkan tindakan koreksi, korektif, dan yang paling penting, tindakan preventif, AMI membantu perguruan tinggi mengatasi masalah yang ada sekaligus mengantisipasi potensi masalah di masa depan.

AMI menjadi instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. AMI memastikan perguruan tinggi siap menghadapi tantangan ke depan.

Dengan fokus pada pencegahan, perguruan tinggi dapat terus beroperasi secara efektif dan mencapai standar mutu yang diinginkan. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI: Rahasia di Balik Akreditasi LAMEMBA

SPMI Kunci Sukses?

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan pilar penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, terutama dalam program studi bisnis, manajemen, ekonomi, dan akuntansi, akreditasi menjadi alat penting untuk menilai mutu institusi. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) berperan dalam mengevaluasi program studi di bidang ini untuk memastikan apakah mereka memenuhi standar mutu yang yang dipersyaratkan.

Namun, di balik keberhasilan akreditasi LAMEMBA, ada satu kunci utama yang tak bisa diabaikan: SPMI yang efektif. Sistem ini bukan hanya formalitas tuntutan regulasi, melainkan mekanisme yang menjaga agar seluruh aspek pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dari penetapan visi hingga evaluasi berkelanjutan. Tanpa SPMI yang kokoh, program studi akan kesulitan mencapai akreditasi yang diinginkan.

PPEPP: Strategi Mutu?

SPMI bukan hanya formalitas administrasi dalam pendidikan tinggi, tetapi merupakan mekanisme inti yang menentukan bagaimana mutu pendidikan dijaga, dikendalikan, dan ditingkatkan. SPMI memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem pendidikan bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan, untuk menjaga konsistensi dan relevansi mutu.

Dalam kerangka SPMI, siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar) berfungsi sebagai landasan kokoh untuk penjaminan mutu yang berkelanjutan. Setiap tahap ini membantu perguruan tinggi menetapkan standar mutu, melaksanakan kegiatan sesuai standar, mengevaluasi hasilnya, dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga mutu pendidikan terus berkembang (ditingkatkan).

Penetapan Standar: Target Nyata?

Pada tahap Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, rektor bertanggung jawab untuk menetapkan visi strategis terkait mutu pendidikan. Visi ini harus mengikuti perkembangan terkini di bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, agar standar yang ditetapkan relevan dengan kebutuhan akademik dan industri.

Visi dan misi yang kuat menjadi fondasi penetapan standar pendidikan tinggi. Standar ini diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur, sehingga program studi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tanpa perencanaan yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound), seperti kata Benjamin Franklin, “If you fail to plan, you plan to fail.” Tanpa visi dan standar yang relevan, program studi akan kesulitan memenuhi persyaratan ketat dari LAMEMBA dan berisiko gagal dalam meraih akreditasi.

Pelaksanaan: Motivasi 4 K

Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi melibatkan stakeholder di perguruan tinggi. Dekan, kepala program studi, dan kepala unit kerja bertanggung jawab memastikan pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, SPMI berperan penting dalam menjaga mutu proses pembelajaran, termasuk mutu pengelolaan kurikulum, mutu metode pengajaran, mutu penelitian, dan mutu pengabdian kepada masyarakat.

Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri (DUDI) juga menjadi kunci dalam tahap ini, agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam konteks akreditasi LAMEMBA, relevansi kurikulum dan keterlibatan industri sangat penting untuk memastikan lulusan siap bersaing di pasar tenaga kerja global.

Untuk mencapai target dan indikator SPMI, motivasi 4K sangat relevan: “Kerja keras” dalam melaksanakan standar mutu, “kerja cerdas” dengan inovasi dan adaptasi, “kerja tuntas” untuk mencapai hasil maksimal, dan “kerja ikhlas” dalam dedikasi untuk peningkatan mutu pendidikan.

Evaluasi: Sekadar Mengukur?

Pelaksanaan Standar yang baik harus didukung oleh Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang baik pula. Tahap ini memungkinkan program studi melakukan penilaian mendalam (assessment) terhadap pencapaian yang telah dilakukan, seperti mutu pembelajaran, kinerja dosen, serta kontribusi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Evaluasi yang menyeluruh adalah kunci untuk memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan benar-benar terlaksana.”

Salah satu alat penting dalam evaluasi adalah tracer study, yang mengukur seberapa baik lulusan terserap di dunia kerja dan bagaimana kontribusi mereka di dunia usaha dan dunia industri.

Penilaian terhadap mutu penelitian juga sangat penting, terutama yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi dan bisnis. Penelitian yang aplikatif menunjukkan relevansi akademik dengan dunia nyata, yang menjadi bagian penting dari evaluasi SPMI.

Untuk mendukung proses evaluasi ini, diperlukan sinergi 3 tools evaluasi: Audit Mutu Internal untuk menilai kesesuaian terhadap standar mutu, Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengawasi dan memperbaiki proses berkelanjutan, serta Penilaian (assessment) untuk mengukur pencapaian hasil akhir. Sinergi ketiga alat ini memastikan evaluasi berjalan komprehensif dan berkelanjutan, sehingga program studi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan.

Koreksi, Korektif dan Preventif

Setelah evaluasi dilakukan, program studi memasuki tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, di mana hasil evaluasi dianalisis secara mendalam. Jika ditemukan kekurangan atau penyimpangan, tindakan korektif segera diambil. Tahap ini tidak hanya berfokus pada perbaikan yang bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga standar mutu yang tinggi.

Pengendalian yang efektif melibatkan tiga tindakan perbaikan utama. Pertama, koreksi untuk menghilangkan simtom (gejala), yaitu perbaikan langsung pada masalah yang terlihat. Kedua, korektif untuk menghilangkan akar masalah, agar penyebab mendasar dari masalah tersebut tidak muncul kembali. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya masalah serupa muncul kembali di masa depan.

Selain itu, tindakan preventif (pencegahan) juga diperlukan sebagai bagian dari budaya mutu. Dengan menginternalisasi pencegahan dalam setiap proses, program studi tidak hanya merespons masalah yang ada, tetapi juga mencegah masalah baru muncul, sehingga siap menghadapi tantangan akreditasi LAMEMBA yang ketat dan memastikan mutu pendidikan tetap terjaga.

Peningkatan: Lompatan Mutu?

Tahap terakhir dalam PPEPP adalah Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang menjadi inti dari SPMI yang berkelanjutan. Pada tahap ini, program studi tidak hanya berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga berusaha melampaui ekspektasi.

Proses peningkatan yang berkelanjutan (kaizen) menjadi kunci untuk menjaga mutu yang relevan dan terus berkembang.

Peningkatan juga dapat dicapai melalui “inovasi“, terobosan baru dalam berbagai aspek di perguruan tinggi (akademik dan non akademik). Langkah-langkah ini memastikan bahwa program studi tidak hanya mengikuti tren, namun juga menciptakan real impact bagi dunia akademik dan profesional. Dalam hal ini, program studi harus mengadopsi strategi “mission differentiation“, yaitu menyesuaikan keunggulan dan misi program dengan kebutuhan unik dari bidang atau industri yang mereka layani.

Budaya mutu yang kuat harus diinternalisasi oleh seluruh civitas akademika, mulai dari top management (pimpinan tertinggi) hingga tenaga pengajar dan staf pendukung. Pola pikir, pola sikap dan pola perilaku sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan. Dengan demikian, setiap individu dalam institusi memiliki peran dalam menjalankan peningkatan mutu yang berkelanjutan (kaizen), memperkuat diferensiasi misi, dan memastikan program studi tetap unggul dan relevan di tengah lingkungan eksternal yang sangat dinamis.

Baca juga: SPMI Butuh Kecepatan, Bukan “Slow Respon”

Komitmen SPMI: Antara Retorika dan Realita

LAMEMBA, sebagai lembaga akreditasi mandiri yang fokus pada ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, menetapkan standar penilaian yang ketat. Standar ini menekankan relevansi dengan industri, kualitas lulusan, serta kontribusi akademik yang nyata. Untuk mencapai akreditasi yang sukses, perguruan tinggi harus menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu internal (SPMI) mereka berjalan secara holistik-komprehensif melalui pelaksanaan PPEPP.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang efektif menjadi “rahasia di balik kesuksesan akreditasi LAMEMBA”. Hanya melalui SPMI yang kokoh dan dinamis, program studi dapat meningkatkan mutu dan relevansinya, serta memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh dunia pendidikan dan industri. Setiap tahap dari siklus PPEPP memberikan kerangka kerja untuk mengelola, mengawasi, dan memperbaiki mutu.

“SPMI tak bisa berjalan sendiri (auto pilot), hanya dengan komitmen bersama seluruh civitas akademika, mutu bisa kita capai.”

Komitmen yang kuat dari rektor, dekan, kaprodi, hingga kepala unit kerja diperlukan untuk menjalankan sistem mutu dengan konsistensi dan efisiensi. Tanpa dukungan dari setiap elemen perguruan tinggi, pelaksanaan PPEPP hanya akan menjadi formalitas belaka, “keterpaksaan” untuk memenuhi regulasi.

Secara keseluruhan, SPMI yang efektif adalah fondasi utama untuk mencapai akreditasi unggul di LAMEMBA. Penguatan setiap tahapan PPEPP akan membantu perguruan tinggi tidak hanya meraih pengakuan atas mutu program studinya, namun juga memperkuat “reputasi institusi” secara keseluruhan. Reputasi yang tinggi akan menarik lebih banyak peminat (mahasiswa dan kerjasama industri).

Dengan komitmen bersama dan implementasi SPMI yang kokoh, perguruan tinggi tidak hanya siap menghadapi akreditasi, tetapi juga mampu menavigasi tantangan yang muncul dari dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Ini memastikan keberlanjutan mutu dan daya saing lulusan di masa yang akan datang. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI: Tanggung Jawab Kolektif?

Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah instrumen utama untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Indonesia. Walaupun sering “diasumsikan” bahwa tanggung jawab utama SPMI berada di pundak Rektor atau Kepala Penjaminan Mutu, kenyataannya SPMI melibatkan lebih banyak pihak.

SPMI adalah “sistem mutu” yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh semua aras / tingkatan manajemen. Mulai dari rektor, dekan, kepala program studi, hingga kepala unit kerja, setiap manajer memiliki “role” / peran penting dalam memastikan bahwa sistem penjaminan mutu berjalan efektif di seluruh aspek perguruan tinggi.

SPMI Tanggung Jawab Kolektif

SPMI tidak hanya menjadi tanggung jawab Rektor atau pimpinan tertinggi (Ketua / Direktur). Semua aras / lapisan manajemen terlibat dalam mengimplementasikan dan memantau mutu di berbagai aspek institusi. Dari mutu akademik, administrasi, hingga layanan penelitian dan pengabdian masyarakat, setiap elemen ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder di perguruan tinggi.

Memang benar Rektor memegang peran strategis dalam menetapkan visi dan arah kebijakan mutu institusi. Namun, keberhasilan SPMI dalam praktik memerlukan kolaborasi yang erat dengan Dekan, Kepala Departemen, Kepala Program Studi, dan Kepala Unit Kerja. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan visi dan kebijakan tersebut ke dalam langkah-langkah operasional di tingkat fakultas dan program studi masing-masing.

Rektor Sebagai “Owner” SPMI

Sebagai pimpinan tertinggi, Rektor memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan mutu strategis atau Kebijakan SPMI. Rektor memimpin dalam menetapkan visi dan misi perguruan tinggi, serta memastikan bahwa SPMI selaras dengan tujuan strategis jangka panjang perguruan tinggi. Selain itu, Rektor bertanggung jawab menyediakan resources yang diperlukan—baik dari sisi finansial, SDM, teknologi, dan lain-lain—untuk mendukung pelaksanaan SPMI di seluruh institusi.

Agar berhasil, Rektor tidak boleh bekerja sendiri. Pelaksanaan SPMI berada di tangan berbagai pimpinan di tingkatan lebih rendah, termasuk Dekan dan Kepala Program Studi, yang bertugas menerjemahkan kebijakan strategis menjadi langkah-langkah nyata (operasional) di lapangan.

Peran Dekan dan Kaprodi

Masing-masing Dekan dan Kaprodi, menterjemahkan kebijakan strategis Rektorat menjadi Standar Pendidikan Tinggi untuk masing-masing Fakultas, baik Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Dekan wajib mengimplementasikan dan mengelola SPMI di tingkat fakultas. Dekan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan SPMI yang ditetapkan oleh Rektor diimplementasikan di fakultas masing-masing. Dalam hal ini, Dekan juga berfungsi “sebagai jembatan” antara kebijakan tingkat universitas dan pelaksanaan di tingkat program studi.

Kepala Program Studi memainkan peran “krusial” dalam mengelola mutu di tingkat program studi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum, penelitian, dan layanan mahasiswa berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, Kepala Program Studi juga terlibat dalam memantau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) untuk memastikan bahwa program studi mencapai standar SPMI yang telah ditetepkan.

Peran Kepala Unit Kerja

Selain elemen akademik, Kepala Unit Kerja juga memainkan peran penting dalam menjamin mutu layanan non-akademik.

Misalnya, layanan administrasi kemahasiswaan, teknologi informasi, dan perpustakaan berperan mendukung proses akademik. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan tersebut berjalan sesuai standar SPMI yang mendukung keberhasilan akademik dan kepuasan mahasiswa.

Mutu layanan non-akademik tidak bisa diabaikan dalam SPMI. Kinerja unit-unit ini berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan SPMI secara keseluruhan. Tanpa dukungan dari unit-unit kerja yang efisien, sulit bagi program akademik untuk mencapai mutu yang optimal.

Siklus PPEPP: Peran Bersama!

Salah satu elemen penting dalam SPMI adalah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). Dalam siklus ini, semua stakeholder manajerial, dari Rektor hingga Kepala Unit Kerja, memiliki peran spesifik yang saling memperkuat dan saling melengkapi.

| Siklus PPEPP | Peran Manajerial |

|---|---|

| Penetapan Standar Pendidikan Tinggi | Rektor menetapkan kebijakan dan standar mutu strategis, yang kemudian diterjemahkan oleh Dekan dan Kepala Program Studi dalam konteks operasional fakultas dan program studi. |

| Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi | Dekan, Kepala Program Studi, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan kebijakan tersebut dengan memantau implementasi di bidang akademik dan non-akademik. |

| Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi | Setiap stakeholder internal terlibat dalam proses audit dan penilaian kinerja. Kepala Penjaminan Mutu, bersama dengan unit-unit terkait, mengoordinasikan evaluasi ini untuk menilai apakah standar mutu yang ditetapkan telah tercapai. |

| Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi | Dilakukan melalui pemantauan terus-menerus dan pengambilan langkah-langkah korektif dan preventif bila ditemukan kekurangan. |

| Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi | Melibatkan seluruh level pimpinan untuk terus mencari cara memperbaiki sistem penjaminan mutu agar lebih efektif dan efisien. |

Teori Sistem…

Teori Sistem pertama kali dipelopori oleh Ludwig von Bertalanffy, seorang peneliti biologi asal Austria pada tahun 1940-an. Teori sistem berpendapat bahwa sebuah sistem sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan.

Dalam konteks organisasi atau institusi pendidikan, teori ini menjelaskan bahwa setiap bagian atau elemen, seperti individu, departemen, atau unit kerja, tidak dapat bekerja sendiri sendiri. Setiap elemen saling kait mengkait dan memengaruhi keseluruhan sistem, yang menciptakan hasil yang lebih besar (sinergi) dari sekadar jumlah masing-masing elemen tersebut.

Pemahaman teori sistem dalam SPMI menekankan bahwa keberhasilan mutu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh upaya individu atau satu unit kerja saja, namun oleh koordinasi dan sinergi antar unit kerja.

Dengan demikian, setiap aras pimpinan—mulai dari Rektor hingga Kepala Unit Kerja—memiliki peran yang tidak hanya berdiri sendiri, namun saling melengkapi, saling berkontribusi melalui interaksi dinamis untuk mencapai tujuan kolektif. Interaksi yang efektif antara elemen-elemen ini menentukan keberhasilan keseluruhan sistem mutu.

Kepemilikan Bersama: Kunci Sukses SPMI

Dengan tanggung jawab yang tersebar di seluruh aras manajemen, jelas bahwa SPMI adalah sebuah sistem yang membutuhkan komitmen untuk “kepemilikan bersama“. Rektor memimpin di tingkat kebijakan strategis, sementara Dekan, Kepala Program Studi, dan Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk menjalankan dan memastikan implementasi di lapangan.

Kolaborasi di antara stakeholder internal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan SPMI. Setiap tingkatan manajemen “memiliki peran spesifik” dalam siklus PPEPP. Mereka harus saling melengkapi (sinergi) untuk memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Penutup

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua stakeholder internal di perguruan tinggi. Rektor, Dekan, Kepala Departemen, Kepala Program Studi, dan Kepala Unit Kerja semuanya memiliki peran masing-masing dalam memastikan keberhasilan sistem ini.

Bila satu bagian tidak berjalan, maka akan mengganggu bagian yang lain.

“Setiap elemen dalam sistem Perguruan Tinggi memiliki peran penting, dan interaksi positif antar elemenlah yang menentukan kesuksesan.”

Kepemilikan SPMI tidak hanya ada di tangan satu individu atau posisi tertentu, melainkan tersebar di seluruh elemen manajerial, yang bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Dengan konsep “kepemilikan kolektif” ini, perguruan tinggi dapat lebih agile, adaptif dan responsif terhadap perubahan, sekaligus memastikan bahwa SPMI berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Ketika Mutu Tidak Lagi Linier

Dunia pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi krisis yang signifikan. Sebanyak 84 perguruan tinggi swasta (PTS) terancam ditutup (news.detik.com) karena gagal memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Kasus ini menyoroti kerapuhan sistem pendidikan tinggi di era transformasi besar. Perguruan tinggi yang sebelumnya dianggap eksis kini mengalami kelalaian dalam pengelolaan dan gagal memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

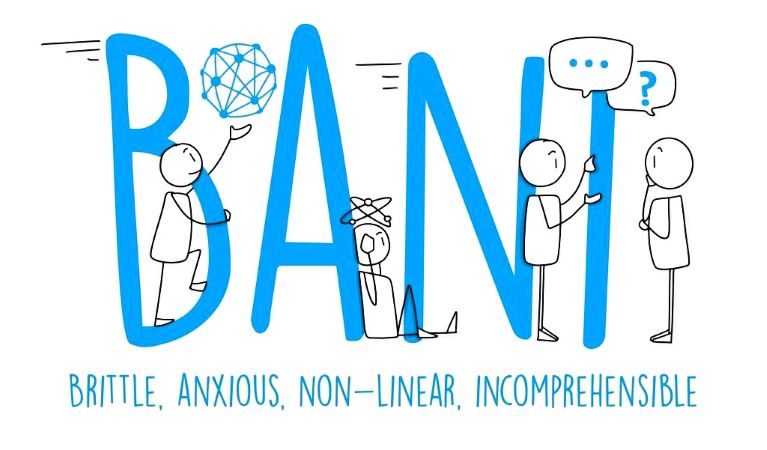

Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan semakin sulit diprediksi. Lingkungan BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, and Incomprehensible) mencerminkan kondisi yang rapuh, cemas, tidak linier, dan sulit dipahami.

Di tengah situasi ini, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tidak lagi dapat berjalan dengan pendekatan konvensional. Perguruan tinggi harus lebih adaptif dan inovatif untuk menjaga mutu di dunia yang semakin tidak stabil.

Transformasi pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan yang lebih luas. Penyesuaian terhadap tantangan lingkungan BANI menjadi kunci bagi institusi pendidikan agar tetap relevan dan kompetitif.

Di tengah realitas ini, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara yang konvensional.

SPMI: Di Tengah Lingkungan yang Rapuh

SPMI dengan kerangka Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) masih tetap dibutuhkan dan tetap penting. Namun, perguruan tinggi harus menyesuaikan sistem ini agar tetap fleksibel dan adaptif. Lingkungan yang terus berubah menuntut inovasi dan kemampuan untuk merespons perubahan secara cepat.

Sistem pendidikan tinggi yang “terlihat kokoh” ternyata sangat rentan terhadap guncangan. Ini bisa dilihat dari ketidakstabilan ekonomi, perubahan teknologi, hingga perubahan mendadak dalam kebijakan. Kerapuhan ini memaksa perguruan tinggi untuk membangun fondasi SPMI yang lebih kuat dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Penetapan standar SPMI (dalam PPEPP) harus mempertimbangkan kemungkinan krisis yang tak terduga. Bukan lagi sekadar mengikuti prosedur, namun SPMI harus dirancang dengan ketahanan untuk menghadapi perubahan drastis.

Mengatasi Kecemasan…

Ketidakpastian juga “menciptakan kecemasan” di kalangan stakeholder pendidikan. Mahasiswa, dosen, dan masyarakat khawatir tentang masa depan pekerjaan, relevansi kurikulum, dan daya saing di pasar kerja global.

SPMI harus merespons Anxious (kecemasan) ini dengan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Proses yang transparan, adaptif, dan komunikatif menjadi kunci agar institusi tetap relevan. Institusi harus mampu meyakinkan stakeholder bahwa standar SPMI “telah sesuai” (relevan) dengan tuntutan zaman.

Evaluasi di Era Ketidaklinieran

Di era BANI, non-linearitas juga menjadi tantangan besar. Perubahan kecil dapat berdampak sangat besar, dan sering kali hubungan sebab-akibat, sulit untuk diprediksi. Di sinilah evaluasi pemenuhan standar berbasis data menjadi krusial dalam kerangka PPEPP.

Evaluasi pemenuhan standar SPMI, tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara lama yang konvensional. Perguruan tinggi harus memanfaatkan pendekatan data dinamis, real-time, dan menyesuaikan tindakan secepat mungkin (as soon as possible) ketika terjadi penyimpangan. Metode Monitoring (MoNev) dan Audit Mutu Internal (AMI), harus terus ditingkatkan efektifitasnya.

Beberapa Fakta…

Pandemi COVID-19, 3-4 tahun yang lalu, memaksa pergeseran drastis ke pembelajaran daring, yang mengubah mutu pendidikan secara tidak linier. Institusi yang siap dengan teknologi dapat mempertahankan kualitas pembelajaran, sementara yang kurang siap, harus menerima kenyataan pahit mengalami penurunan mutu. Perbedaan kecil dalam akses teknologi menghasilkan dampak besar pada hasil pendidikan.

Di sisi lain, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) telah mendisrupsi metode penilaian tradisional. Penilaian tidak lagi berdasarkan ujian tertulis semata, melainkan lebih pada keterampilan dan kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap teknologi, menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak lagi bergerak secara linier.

Selain itu, perubahan kurikulum yang cepat diperlukan untuk menghadapi otomatisasi dan AI di dunia kerja. Institusi yang cepat beradaptasi, mampu menghasilan lulusan yang lebih siap, sebaliknya yang lamban akan tertinggal. Mutu pendidikan semakin sulit diprediksi dan berubah drastis sesuai dengan tuntutan global.

Baca juga: Transformatif SPMI: Kunci Bertahan di Era BANI

Tuntutan Untuk Inovasi…

Kompleksitas informasi di era BANI telah membuat pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi menjadi lebih sulit. Banyaknya data dan informasi yang beredar (berlimpah) sering kali membuat pengambilan keputusan tidak sederhana. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi.

SPMI harus fleksibel dan terbuka terhadap pendekatan baru. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data bisa membantu mengolah informasi yang kompleks. Selain itu, pengendalian pelaksanaan standar perlu menciptakan ruang untuk eksperimen yang terukur dan berani mengambil risiko.

Transformasi Radikal…

Pada akhirnya, peningkatan mutu di lingkungan BANI tidak bisa lagi mengikuti pola linier. Peningkatan kecil-kecilan (continuous improvement) tidak cukup untuk menghadapi tantangan besar di dunia yang serba tidak pasti. Perguruan tinggi harus berani melakukan transformasi yang radikal.

Inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan teknologi pembelajaran harus terus menjadi prioritas. Peningkatan ini tidak hanya bersifat inkremental, tetapi juga tranformatif revolusioner, di mana institusi proaktif mencari terobosan dan peluang inovasi untuk terus memperbaiki mutu.

Membangun Budaya Inovasi…

Sejalan dengan jurnal ilmiah dalam Scientific Journal of Astana IT University: Innovative Development of Educational Systems in The BANI environment oleh Bushuyev (2023), institusi pendidikan perlu mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi. Pengintegrasian teknologi baru dan pembangunan budaya inovasi serta ketahanan menjadi kunci untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

Dengan pendekatan berbasis kompetensi, perguruan tinggi dapat lebih fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini juga memastikan bahwa lulusan siap menghadapi kompleksitas dunia kerja yang terus berubah.

Pengintegrasian teknologi baru, seperti pembelajaran berbasis digital, big data dan AI, memungkinkan institusi beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan yang tidak terduga. Teknologi ini juga membantu mempercepat proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi.

Pada akhirnya, membangun budaya inovasi dan ketahanan adalah langkah krusial dalam menjawab tantangan BANI. Institusi yang terus berinovasi akan lebih siap menghadapi era disrupsi dan ketidakpastian.

Penutup: Adaptasi SPMI, Mampukah?

Untuk menghadapi tantangan di era BANI, SPMI dan siklus PPEPP harus lebih responsif terhadap perubahan. Solusi yang cepat dan fleksibel menjadi kebutuhan utama bagi perguruan tinggi saat ini.

Proses penjaminan mutu tidak bisa lagi bergantung pada siklus PPEPP yang kaku dan formal. Pendekatan yang lebih berbasis data, real-time, dan iteratif harus diterapkan.

Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi dapat beradaptasi lebih baik terhadap perubahan. Standar SPMI akan tetap relevan bahkan di tengah disrupsi yang tidak terduga.

Jika inovasi dan ketahanan diterapkan, dampaknya bisa signifikan pada 84 PTS yang terancam ditutup. Budaya inovasi di semua level dapat menghidupkan kembali sistem mutu mereka.

Inovasi akan memperbaiki kelalaian dalam pengelolaan. Ini juga membantu institusi menghadapi ketidakpastian dengan solusi yang kreatif.

Ketahanan sistem penjaminan mutu tidak diukur dari sekadar kepatuhan terhadap aturan. Ketangguhan di tengah disrupsi menjadi ukuran utama keberhasilan SPMI.

Jika 84 PTS mampu mengadopsi pendekatan ini, mereka dapat bertahan dan bersaing kembali. Hanya dengan inovasi dan transformasi berkelanjutan, mutu pendidikan dapat terus terjaga.

Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen yang tangguh dan relevan untuk menjaga mutu pendidikan. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI Butuh Kecepatan, Bukan “Slow Respon”

Pendahuluan

Di era digital atau yang dikenal sebagai era BANI, kecepatan komunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung operasional organisasi, termasuk perguruan tinggi. BANI menggambarkan lingkungan yang rapuh, gelisah, non-linier, dan sulit dipahami, sehingga menuntut organisasi untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, kecepatan dalam menyampaikan dan menerima informasi sangat penting agar organisasi tetap dapat berjalan efektif, efisien dan responsif.

Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi, kecepatan informasi memainkan peran penting di setiap tahapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar). Dengan respons yang cepat dan tepat, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap tahap SPMI berjalan sesuai rencana, serta mampu melakukan peningkatan secara terus-menerus untuk mencapai mutu yang lebih baik.

Penggunaan email dan WhatsApp sebagai media komunikasi di perguruan tinggi sudah cukup meluas. Kedua platform ini sering digunakan untuk bertukar informasi secara cepat antara unit kerja dan individu di dalam organisasi. Respons yang cepat di email dan WhatsApp menjadi sangat penting dalam menjaga kelancaran siklus SPMI, memastikan setiap tugas dan keputusan berjalan sesuai rencana.

Namun, untuk individu-individu tertentu, kebiasaan yang lambat merespons pesan digital dapat menjadi hambatan serius. Ketika pesan tidak direspon dengan cepat, proses dalam PPEPP, seperti penetapan standar SPMI, akan terkendala jadwal penyusunannya. Akibatnya, kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi dapat terganggu secara signifikan.

Kecepatan: Kunci Kesuksesan

Ron Ashkenas, dalam Management: How to Loosen Organizational Boundaries (Journal of Business Strategy) menekankan pentingnya kecepatan sebagai salah satu kunci kesuksesan organisasi.

Kecepatan sangat relevan dalam konteks perguruan tinggi, terutama ketika terkait dengan respons terhadap pesan di platform digital seperti email dan WhatsApp. Dalam dunia akademik yang dinamis, respons cepat terhadap informasi menjadi penting untuk menjaga efektivitas operasional.

Email dan WhatsApp tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi antar individu dan unit kerja dalam perguruan tinggi, tetapi juga membantu memastikan setiap tahapan dalam siklus PPEPP berjalan sesuai rencana. Setiap tahapan, mulai dari penetapan standar hingga peningkatan standar, membutuhkan respons yang cepat dan tepat agar proses penjaminan mutu tidak terhambat.

Keterlambatan dalam merespons pesan, baik melalui email maupun WhatsApp, dapat menimbulkan penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan standar dan pengendalian standar. Ketika individu atau tim tidak merespons pesan tepat waktu, tugas yang seharusnya segera ditindaklanjuti menjadi terhambat, dan ini dapat berdampak langsung pada efektivitas SPMI di perguruan tinggi.

WhatsApp dan Email: Alat Decision Making?

Kecepatan merespons pesan digital, terutama email dan WhatsApp, menjadi sangat penting dalam setiap tahap PPEPP. Pada tahap Penetapan standar, keputusan terkait kebijakan mutu sering kali memerlukan persetujuan lintas unit yang mungkin disampaikan melalui email. Jika email yang berisi “konfirmasi” atau “masukan penting” terlambat direspon, proses penetapan kebijakan bisa terhambat dan mengganggu kelancaran tahapan berikutnya.

Pada tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI, pengumpulan data dari berbagai unit harus dilakukan dengan cepat agar analisis bisa segera dilakukan. Respons yang lambat terhadap pesan-pesan elektronik yang meminta data evaluasi dapat menunda proses analisis tersebut. Akibatnya, tindakan perbaikan yang seharusnya segera dilakukan juga akan tertunda.

WhatsApp, meskipun sering dianggap sebagai platform komunikasi informal, kini menjadi alat penting untuk koordinasi dalam banyak konteks, termasuk di pendidikan tinggi. Kemampuan WA dalam menyampaikan pesan instan menjadikannya sangat berguna untuk pengambilan keputusan cepat. Oleh karena itu, lambat merespons pesan WhatsApp dalam perguruan tinggi dapat berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan efektivitas implementasi PPEPP.

Baca juga: Penguatan SPMI melalui Komunikasi Internal Perguruan Tinggi

“Fast Respon”: Cermin Komitmen?

Kecepatan merespons pesan email dan WhatsApp berhubungan erat dengan budaya organisasi (quality culture). Perguruan tinggi yang mendorong respons cepat menunjukkan bahwa mereka menghargai efisiensi dan waktu. Ini cermin komitmen mereka terhadap mutu dan kelancaran operasional.

Sebaliknya, jika individu dalam organisasi terbiasa menunda merespons, dan terjadi “pembiaran”, hal ini mencerminkan kurangnya perhatian organisasi terhadap mutu pendidikan. Penundaan bisa mengganggu alur kerja dan menghambat koordinasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan mutu pekerjaan.

Organisasi yang responsif, lebih mampu menjaga reputasi mutu dan mampu mencapai target operasional standar dengan lebih baik.

Membangun Budaya Speed

Untuk membangun budaya organisasi yang mendukung respons cepat terhadap pesan digital, perguruan tinggi perlu menetapkan standar waktu respons yang jelas dan dapat diukur. Misalnya kebijakan setiap pesan yang membutuhkan tindakan segera harus direspon maksimal 1-2 jam agar tidak menghambat alur kerja.

Pesan yang tidak mendesak, organisasi dapat membuat kebijakan boleh dijawab dalam maksimal 12 jam. Dengan demikian, setiap pesan memiliki prioritas yang jelas dan ditangani sesuai tingkat kepentingannya. Konsisten kebijakan ini membantu menjaga keteraturan dan meminimalkan penundaan dalam proses komunikasi.

Selain itu, pelatihan time management (manajemen waktu) bagi staf karyawan dan dosen sangat diperlukan. Pelatihan ini membantu mereka mengelola pesan digital yang terus meningkat tanpa mengorbankan efisiensi kerja. Dengan keterampilan manajemen waktu yang baik, individu dapat merespons pesan dengan lebih cepat dan efektif. Ada banyak aplikasi project management yang dapat digunakan seperti trello, manday.com dan lain sebagainya.

Baca juga: Apakah SPMI Benar-Benar Menjamin Mutu Pendidikan?

SPMI Butuh Kecepatan, Bukan “Slow Respon”

Sebagai penegasan akhir, SPMI membutuhkan kecepatan, bukan “slow respon.”

Kecepatan dalam merespons pesan email, WhatsApp atau aplikasi lain, menjadi kunci utama untuk memastikan keberhasilan implementasi PPEPP di perguruan tinggi. Respons cepat memastikan bahwa setiap tahap dalam siklus PPEPP berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kebiasaan lambat merespons pesan digital dapat menjadi problem serius bagi tercapainya standar mutu yang diinginkan.

Penundaan dalam komunikasi bisa memperlambat pengambilan keputusan, menghambat perbaikan, dan merusak efektivitas penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Dengan membangun budaya “fast respon“, perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang tepat, seperti fitur prioritas di email atau WhatsApp, juga harus dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran komunikasi dan mencegah keterlambatan.

Penetapan standar komunikasi yang jelas akan memperkuat sistem penjaminan mutu. Ini akan memastikan bahwa siklus PPEPP berjalan efektif, mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan, dan memperkuat reputasi perguruan tinggi. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI & Fenomena ‘Knowledge Hoarding’ di Kampus

Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik dan non akademik melalui siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar).

Ketentuan pemerintah tentang SPMI diatur dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 pasal 67 sampai pasal 70.

Sementara ketentuan sebelumnya, SPMI diatur dalam Permenristekdikti no 62 tahun 2016. Jadi sudah cukup lama peraturan tentang SPMI diwajibkan pada perguruan tinggi di Indonesia.

Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas implementasi SPMI selama ini?

Efektivitas SPMI diyakini sangat bergantung pada bagaimana institusi mengelola pengetahuan melalui aktifitas knowledge management (KM).

Carl Frappaolo, seorang praktisi dan pakar KM, mendefinisikan knowledge management sebagai “pemanfaatan kebijaksanaan kolektif untuk meningkatkan responsivitas dan inovasi.”

Frappaolo menekankan bahwa knowledge management bertujuan untuk memanfaatkan pengetahuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga organisasi dapat lebih tanggap terhadap perubahan dan tantangan.

Knowledge Management mendorong inovasi, mendorong keunggulan kompetitif dan pertumbuhan. Dengan knowledge management yang efektif, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi pengetahuan kunci yang mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Knowledge Management adalah fenomena knowledge hoarding atau“penghindaran berbagi pengetahuan”

Fenomena di mana individu cenderung tidak bersedia berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini tentu saja dapat menghambat kolaborasi dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi.

Knowledge Hoarding

Dalam jurnal Management Science Letters: “Knowledge Management Processes and Innovation Performance: The Moderating Effect of Employees’ Knowledge Hoarding” (Lina Al-Abbadi dkk.), peneliti menyoroti fenomena Knowledge hoarding (Penghindaran Berbagi Pengetahuan).

Fenomena ini sering disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antar anggota organisasi serta adanya tekanan kompetitif di lingkungan akademik.

Di Indonesia, fenomena ini diduga juga terjadi, misalnya ketika dosen yang mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop tidak berbagi informasi atau materi yang diperoleh dengan kolega atau institusi.

Hal diatas dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk menjaga posisi kompetitif, meningkatkan reputasi pribadi, atau memperoleh keuntungan dalam persaingan akademik.

Fenomena Knowledge Hoarding ini berdampak buruk terhadap dinamika organisasi, kinerja inovasi dan kinerja kolektif.

Dampak Negatif

Lina Al-Abbadi juga menyebutkan bahwa Knowledge Hoarding berdampak negatif pada proses manajemen pengetahuan dan kinerja inovasi.

Ketika informasi tidak disebarluaskan di internal organisasi. Proses inovasi di Institusi menjadi lambat dan kurang efisien.

Inovasi dalam bidang akademik memerlukan pertukaran ide yang bebas dan terbuka antar individu, dan perilaku knowledge hoarding akan sangat membatasi aliran informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses peningkatan mutu.

Lebih jauh, iklim organisasi yang tidak mendukung knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dapat menciptakan ketidakpercayaan antar staf akademik, yang memperburuk kolaborasi dan interaksi kerja.

Knowledge: Hoarding, Hiding and Sharing

Penting untuk dipahami, perbedaan konsepsi antara penghindaran berbagi pengetahuan (knowledge hoarding), penyembunyian pengetahuan (knowledge hiding), dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing).

Knowledge hoarding tidak selalu dilakukan dengan niat buruk, terkadang individu melakukan sebagai strategi untuk melindungi tujuan dan kepentingan pribadi.

Dalam lingkungan akademik, perilaku knowledge hoarding tentu dapat merusak iklim inovasi, merusak dinamika organisasi dan memperlambat perkembangan mutu pendidikan.

Sebaliknya, Sharing knowledge (berbagi pengetahuan) dipandang sebagai tindakan positif yang mendorong sinergi, kolaborasi dan inovasi.

Tantangan di depan, Perguruan tinggi yang ingin unggul, harus mampu menciptakan iklim yang sehat dan mendorong budaya berbagi informasi dan pengetahuan.

Konsep Islam…

Dalam konsep Islam, knowledge hoarding atau penghindaran berbagi pengetahuan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Islam mendorong penyebaran ilmu untuk kebaikan bersama.

Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk berbagi ilmu, walaupun dalam skala yang kecil, sebagaimana sabda Baginda Rasulullah SAW, “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.”

Umat dilarang untuk menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 159), yang memperingatkan bahwa mereka yang menahan petunjuk Allah akan mendapat hukuman pembalasan.

Lebih lanjut, Islam juga menekankan pentingnya berbagi ilmu sebagai bentuk amal jariyah.

Ilmu yang bermanfaat apabila dibagi akan terus memberikan pahala bahkan setelah seseorang meninggal.

Rekomendasi

Untuk menjawab tantangan diatas, perguruan tinggi perlu memperkuat tata kelola dengan mengintegrasikan knowledge management secara lebih mendalam dalam standar SPMI perguruan tinggi.

Salah satu tips yang dapat diambil adalah dengan menambahkan komponen/ klausul manajemen pengetahuan dalam isi standar tata kelola institusi.

Beberapa rekomendasi:

- Konsep Islam: Dalam ajaran Islam, berbagi pengetahuan dipandang sebagai kewajiban yang utama. Baginda Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.” Prinsip ini mendorong setiap manusia untuk bersemangat menyebarkan ilmu yang mereka peroleh demi kemaslahatan bersama.

- Platform Cloud: Institusi perguruan tinggi dapat mengembangkan platform berbasis cloud seperti Google Drive atau OneDrive untuk menyimpan dan membagikan materi seminar, pelatihan atau workshop yang diikuti oleh dosen dan staf. Hal ini untuk memastikan bahwa pengetahuan yang didapatkan tidak hanya dimiliki oleh individu tertentu, namun dapat diakses oleh seluruh anggota institusi untuk kepentingan bersama.

- Penerapan Sistem Insentif: Menciptakan sistem reward atau insentif bagi dosen atau staf yang aktif berbagi pengetahuan. Penghargaan bisa berupa sertifikat, pengakuan formal, poin kredit untuk kenaikan jabatan, atau insentif finansial. Hal ini akan mendorong budaya kolaboratif dan mengurangi perilaku knowledge hoarding.

- Kebijakan Berbagi Pengetahuan yang Jelas: Menyusun kebijakan institusional yang mendorong berbagi pengetahuan sebagai bagian dari isi standar SPMI. Kebijakan ini dapat mencakup kewajiban untuk menyebarkan hasil lokakarya, seminar atau pelatihan melalui platform internal, sehingga informasi yang diperoleh tidak berhenti – terisolasi di tangan individu tertentu.

- Monitoring dan Evaluasi: Institusi perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap penerapan KM. Ini termasuk monitoring apakah staf akademik dan non akademik secara aktif menggunakan platform berbagi pengetahuan dan menilai dampaknya terhadap kinerja institusi.

Dengan mengintegrasikan KM secara menyeluruh dalam standar tata kelola, perguruan tinggi diharapkan dapat mencegah atau mengurangi perilaku Knowledge Hoarding.

Dengan demikian budaya kolaborasi dan inovasi muncul dan berkembangan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan tujuan SPMI (PPEPP), meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara terus menerus (continuous improvement).

Baca juga: Sinergi SPMI dan Knowledge Management

Penutup

Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari penerapan knowledge management yang efektif dan efisien.

Tantangan berupa knowledge hoarding di kalangan staf akademik, Insya Allah akan dapat diatasi melalui kebijakan tata kelola yang lebih kolaboratif dan transparan.

Jurnal “Knowledge Management Processes and Innovation Performance: The Moderating Effect of Employees’ Knowledge Hoarding” menyoroti bahwa perilaku knowledge hoarding dapat menghambat inovasi dan mengurangi kinerja institusi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dengan menambahkan atau meningkatkan “isi” standar tata kelola perguruan tinggi berbasis knowledge management, institusi akan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan inovatif. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI: “Satu Kali Dayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui”

Pendahuluan

Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi adalah langkah krusial untuk memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Melalui penerapan standar yang konsisten, SPMI membantu perguruan tinggi memenuhi ekspektasi kualitas dan akuntabilitas yang semakin tinggi di dunia pendidikan.

SPMI terdiri dari siklus PPEPP—Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar—yang berfungsi sebagai kerangka kerja guna memastikan setiap aspek operasional institusi berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Siklus ini mengintegrasikan proses dan prosedur yang membantu perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan.

Dalam penerapan SPMI, menumbuhkan budaya “satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui” sangat relevan sebagai filosofi yang menekankan efisiensi dan efektivitas. Dengan mengedepankan pendekatan ini, perguruan tinggi dapat secara simultan mencapai berbagai tujuan, meningkatkan kualitas, dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Satu Kali Dayung…

Budaya “satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui” mencerminkan upaya strategis untuk merancang satu tindakan yang menghasilkan beberapa outcome positif sekaligus. Pendekatan ini menekankan pentingnya efisiensi dalam mencapai berbagai tujuan secara bersamaan.

Filosofi ini selaras dengan Prinsip Pareto 20/80, yang menyatakan bahwa 20% dari “upaya yang tepat” dapat memberikan 80% hasil yang diinginkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa fokus pada upaya yang paling penting dan berpengaruh mampu membawa hasil optimal dengan usaha yang lebih terarah.

Dalam konteks SPMI, penerapan Prinsip Pareto memungkinkan perguruan tinggi memusatkan resources dan energi pada aktivitas-aktivitas utama yang berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu. Dengan mengidentifikasi dan mengelola aktivitas-aktivitas kunci ini, institusi dapat mencapai hasil lebih besar dalam penjaminan mutu pendidikan.

Tahap Penetapan Standar

Pada tahap Penetapan Standar dalam siklus PPEPP, perguruan tinggi perlu mengidentifikasi area prioritas yang membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan mutu. Dengan menerapkan Prinsip Pareto, institusi dapat memfokuskan diri pada 20% aktivitas yang paling berpengaruh, yang diperkirakan mampu menghasilkan 80% dari hasil yang diinginkan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai contoh, jika kompetensi dosen menjadi salah satu prioritas utama, peningkatan kompetensi melalui program pelatihan dapat membawa dampak besar bagi mutu pembelajaran, kepuasan mahasiswa, dan reputasi institusi. Dengan menempatkan investasi pada pengembangan dosen, perguruan tinggi tidak hanya memperbaiki satu aspek, tetapi juga memajukan berbagai indikator kinerja penting.

Dosen yang lebih kompeten akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan yang mereka berikan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kepuasan mahasiswa, tetapi juga pada prestasi akademik mahasiswa yang lebih baik, menciptakan lingkaran positif bagi pencapaian akademik dan reputasi institusi.

Pelaksanaan Standar

Pada tahap Pelaksanaan Standar (dalam PPEPP), budaya “satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui” mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan strategi yang efisien dan efektif.

Contoh, integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran tidak hanya memodernisasi metode pengajaran, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memungkinkan fleksibilitas waktu, dan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

Satu langkah strategis (integrasi teknologi digital) ternyata mampu mencapai beberapa tujuan sekaligus, sejalan dengan filosofi efisiensi yang diusung.

Bagaimana dengan pelaksanaan standar-standar yang lain? Tentu saja bisa dicarikan program sinergi yang bisa mencapai beberapa tujuan sekaligus. Disinilah tantangan yang harus dihadapi pengelola institusi pendidikan.

Evaluasi Pemenuhan Standar

Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar (dalam PPEPP) menjadi momen kritis untuk menilai efektivitas dari program kerja yang telah dilaksanakan.

Dengan menggunakan Prinsip Pareto, institusi perguruan tinggi dapat menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi aktivitas mana saja yang memberikan dampak terbesar.

Kegiatan Monev atau Audit dapat diarah untuk mencari temuan-temuan yang terkait prinsip pareto dan prioritas organisasi.

Jika ditemukan bahwa ada sebagian kecil dari program atau kegiatan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan mutu, institusi dapat memfokuskan kembali resources (sumber daya) pada area tersebut untuk memaksimalkan hasil.

Pengendalian Pelaksanaan Standar

Dalam tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar (dalam PPEPP), perguruan tinggi perlu memastikan bahwa proses yang berjalan tetap sesuai dengan standar mutu dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Budaya “satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui” dapat diterapkan dengan mengembangkan mekanisme pengendalian yang tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek.

Misalnya, penerapan sistem manajemen mutu berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengendalian dan memberikan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Perbaikan yang dilakukan atas temuan audit, harus diarahkan ke hal yang subtansial. Bukan hanya tindakan koreksi, namun lebih pada perbaikan korektif dan preventif. Tindakan preventif juga akan mencegah masalah baru di berbagai aspek organisasi.

Peningkatan Standar

Tahap Peningkatan Standar (dalam PPEPP) merupakan kulminasi dari siklus SPMI, di mana hasil evaluasi dan pengendalian digunakan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan (kaizen).

Prinsip Pareto dan budaya efisiensi mendorong perguruan tinggi untuk fokus pada inovasi yang memiliki dampak luas.

Contoh, pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Pengembangan kurikulum tidak hanya meningkatkan relevansi pendidikan, namun juga meningkatkan peluang kerja bagi lulusan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Prinsip Pareto

Penerapan Prinsip Pareto dalam penguatan SPMI membantu perguruan tinggi untuk tidak terjebak dalam berbagai program yang tersebar di berbagai bidang.

Dengan memfokuskan resources, energi pada 20% aktivitas kunci, institusi dapat mencapai 80% dari hasil yang diinginkan, sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal.

Namun, penting untuk diingat bahwa pemilihan aktivitas kunci ini memerlukan analisis yang mendalam dan pemahaman konteks yang baik untuk menghindari risiko salah prioritas.

Budaya Efisiensi

Membangun budaya “satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui” dalam pengelolaan mutu juga menuntut “perubahan mindset” di seluruh lapisan institusi.

Semua pihak, mulai dari pimpinan hingga staf operasional, perlu memahami dan menyadari pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam setiap tindakan.

Kerjasama antar departemen dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam memastikan bahwa strategi yang diterapkan mampu mencapai berbagai tujuan secara simultan.

Pengambilan Keputusan

Selain itu, keterampilan dalam pemikiran strategis (conceptual skills) dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi penting untuk mendukung penerapan prinsip ini.

Perguruan tinggi perlu mengembangkan kapasitas analitis untuk memahami tren, mengidentifikasi peluang / ancaman, dan mengevaluasi risiko.

Penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung analisis dan pengambilan keputusan.

AI, dapat membantu dalam memproses data yang kompleks, memberikan prediksi, dan menyusun rekomendasi yang berbasis pengetahuan luas, sehingga memudahkan institusi dalam menentukan pilihan prioritas strategis.

Institusi juga perlu berhati-hati dalam menerapkan Prinsip Pareto agar tidak mengabaikan aspek-aspek penting lainnya yang mungkin tidak terlihat memberikan dampak besar dalam jangka pendek, tetapi esensial untuk keberlanjutan mutu dalam jangka panjang.

Misalnya, aspek pengembangan motivasi, budaya organisasi dan kesejahteraan staf mungkin tidak langsung terlihat dalam indikator kinerja utama, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem pendidikan yang sehat dan produktif.

Penutup

Sebagai penutup, penguatan SPMI melalui siklus PPEPP yang dipadukan dengan budaya “satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui” dan penerapan Prinsip Pareto 20/80 merupakan pendekatan strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Pendekatan ini memungkinkan institusi untuk menggunakan sumber daya secara efisien, memaksimalkan hasil, dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan berdampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan pemahaman yang mendalam, analisis yang cermat, dan dukungan teknologi, perguruan tinggi dapat mengoptimalkan pengelolaan mutu dan berkontribusi secara lebih signifikan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di tingkat global. Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Apakah SPMI Benar-Benar Menjamin Mutu Pendidikan?

Pendahuluan

Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi instrumen utama yang dirancang untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi dan proses akademik berjalan dengan baik.

Hal ini diatur dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ketentuan tentang SPMI diatur dalam pasal 67 sampai pasal 70.

Sementara ketentuan sebelumnya diatur dalam Permenristekdikti no 62 tahun 2016. Jadi sudah cukup lama peraturan tentang SPMI diwajibkan pada perguruan tinggi di Indonesia.

Namun, sejauh ini apakah SPMI benar-benar menjamin peningkatan mutu secara substansial? Atau hanya sekadar menjadi alat administratif yang mempertebal tumpukan dokumen mutu di perguruan tinggi?

SPMI, yang terdiri dari lima tahap siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP), bertujuan untuk menciptakan lingkaran proses yang memastikan mutu terus diperbaiki dan dikembangkan (kaizen).

Secara teoritis, siklus PPEPP dapat membantu peningkatan mutu.

SPMI memberi panduan dan struktur yang jelas dalam penetapan standar, pelaksanaannya, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya peningkatan standar.

Namun, tidak dipungkiri efektivitas dari implementasi siklus PPEPP masih sering diperdebatkan.

Kemana Arah SPMI: Administratif atau Substantif?

Diduga masih cukup banyak institusi pendidikan tinggi menjalankan SPMI sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif belaka.

Laporan-laporan SPMI yang dihasilkan dari proses PPEPP sering kali menjadi indikator formal yang dinilai oleh pemerintah atau lembaga akreditasi.

Perguruan tinggi pun disibukkan dengan kegiatan mengelolaan dokumen, memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi.

Namun, pertanyaannya adalah, apakah pemenuhan dokumen tersebut benar-benar merefleksikan peningkatan mutu secara substansial dalam proses pendidikan?

Dengan kata lain, proses siklus PPEPP mungkin dijalankan secara mekanis-formalitas, namun gagal dalam memberikan perubahan nyata terhadap mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam beberapa kasus, institusi pendidikan tinggi mungkin lebih fokus pada “compliance” terhadap aturan regulasi formal tanpa benar-benar melakukan evaluasi mendalam terhadap “Impact” dari standar mutu yang diterapkan.

Baca juga: Pengorbanan dan Dedikasi: Fondasi Kepemimpinan SPMI

Evaluasi sebagai Formalitas?

Tahap evaluasi pemenuhan standar dalam siklus PPEPP merupakan titik kritis yang menentukan apakah sistem penjaminan mutu benar-benar berjalan efektif.

Pada tahap ini, perguruan tinggi harus mengukur sejauh mana pelaksanaan standar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanpa mekanisme evaluasi yang sistematis dan transparan, evaluasi akan menjadi sekadar formalitas belaka.

Di sisi lain, evaluasi yang hanya berbasis data kuantitatif, seperti jumlah alumni atau nilai akreditasi sering tidak mencerminkan mutu pembelajaran yang sebenarnya.

Evaluasi seharusnya melibatkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang mutu pendidikan.

Pendekatan evaluasi pemenuhan standar yang dangkal hanya akan menghasilkan gambaran semu tentang mutu.

Siklus PPEPP: Terjebak Lingkaran Statis

Setelah evaluasi pemenuhan standar dilakukan, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar seharusnya menjadi proses yang secara aktif mengatasi kelemahan dan / atau menangkap peluang untuk memperbaiki mutu.

Akan tetapi, tahap ini sering menjadi tantangan berat.

Pengendalian Pelaksanaan Standar dilakukan berdasarkan data yang tidak lengkap. Akibatnya analisis yang dangkal dapat berujung pada rekomendasi perbaikan yang tidak relevan.

Di sisi lain, perguruan tinggi sering kali juga menghadapi keterbatasan resources (sumber daya), baik dari sisi anggaran, sarpras maupun tenaga dosen. Hal ini akan menghambat implementasi dari perbaikan yang telah direncanakan.

Apakah perguruan tinggi benar-benar dapat meningkatkan mutu ketika keterbatasan anggaran membatasi inovasi dan pengembangan program?

Tentu masing-masing perguruan tinggi yang bisa menjawab tantangan diatas.

Baca juga: Penyebab Kegagalan SPMI

Membongkar Pembatas

Di era yang semakin cepat berubah, perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya mengikuti prosedur yang terstruktur seperti dalam SPMI, tetapi juga harus mampu “membongkar sekat pembatas organisasi” dan bersikap ramping, lincah dan inovatif.

Ron Ashkenas, dalam jurnal yang berjudul Management: How to Loosen Organizational Boundaries (Journal of Business Strategy) menekankan bahwa kecepatan (speed), fleksibilitas (flexibility), integrasi (integration), dan inovasi (innovation) adalah “penggerak utama keberhasilan” organisasi modern.

Ashkenas berpendapat bahwa di tengah lingkungan eksternal yang semakin kompleks dan dinamis, organisasi “wajib” terus menerus beradaptasi dan memperbarui strategi mereka untuk menjadi unggul.

Pertanyaan selanjutnya, apakah SPMI dapat memberikan ruang bagi empat nilai-nilai diatas? Atau justru SPMI berubah bentuk menjadi monster penghalang kemajuan dengan berbagai kerumitan administrasi yang ada?

Kecepatan (speed) dan fleksibilitas (flexibility) penting untuk menghadapi tantangan global dan dinamika dunia yang terus berubah. Praktik SPMI yang kaku, terlalu fokus pada prosedur-prosedur formal dapat memperlambat kemampuan perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan cepat.

Perguruan tinggi perlu mengadopsi pendekatan yang lebih gesit (lean and agile) dalam merespons perkembangan teknologi, tuntutan mahasiswa, dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Konsep Ron Ashkenas nomor tiga adalah integrasi (integration).

Mengacu pada kemampuan perguruan tinggi untuk menyatukan berbagai elemen, proses, dan fungsi agar bekerja secara sinergis menuju tujuan bersama.

Integrasi tidak hanya berarti menghubungkan departemen atau unit kerja yang berbeda, tetapi juga menyelaraskan strategi, sistem, dan budaya perguruan tinggi. Dengan integrasi yang baik, setiap bagian bekerja dalam harmoni untuk mencapai hasil yang lebih besar.

Konsep keempat adalah Inovasi (innovation).

Dalam konteks SPMI, inovasi tidak hanya berarti penerapan teknologi baru atau metode pembelajaran mutakhir, namun mencakup cara berpikir dan pendekatan baru dalam menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

Perguruan tinggi harus mendorong segenap dosen, tendik dan mahasiswa untuk terus berpikir kritis dan kreatif, serta menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Contoh inovasi SPMI

Berikut contoh implementasi nilai-nilai inovasi yang dapat dikembangkan perguruan tinggi.

Pengembangan Sistem Informasi SPMI berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan perguruan tinggi mengelola siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara otomatis dan efisien.

Melalui platform ini, kebijakan SPMI, standar mutu, dokumen PPEPP, dan data hasil evaluasi bisa diakses secara real-time oleh dosen, tendik, dan manajemen.

Melalui platform SPMI berbasis digital, hasil evaluasi pembelajaran, kinerja dosen, serta umpan balik mahasiswa dapat langsung diinput ke dalam sistem, yang kemudian diolah menjadi laporan otomatis.

Dashboard digital yang tersedia memberikan visualisasi data untuk memantau secara real-time apakah pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Penutup

Pada akhirnya, menjadi renungan bersama, apakah SPMI benar-benar menjamin mutu pendidikan?

Apakah SPMI benar-benar dapat memberikankan nilai tambah?

Apakah SPMI benar-benar memberi manfaat? Atau sebaliknya “Unfaedah”.

Jawabannya tergantung pada institusi masing-masing.

Sejauh mana institusi pendidikan menerapkan praktik SPMI secara substansial, bukan hanya sekadar formalitas semata.

SPMI memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu.

Namun potensi tersebut “hanya akan terwujud” jika perguruan tinggi mampu menjalankan siklus PPEPP secara mendalam dan berkelanjutan (kaizen).

Akhirnya, mengacu pada jurnal yang ditulis Ron Ashkenas, perguruan tinggi harus mampu untuk terus menerus bertransformasi.

Perguruan tinggi harus mampu menyeimbangkan praktik SPMI dengan tuntutan best practice era modern.

Siklus PPEPP harus mampu “membongkar sekat organisasi” dengan 4 mantra.

Empat mantra itu adalah kecepatan (speed), fleksibilitas (flexibility), integrasi (integration), dan inovasi (innovation). Stay Relevant!

Oleh: Bagus Suminar, dosen UHW Perbanas Surabaya, direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Audit Mutu Internal: Membaca yang Tak Terucap

Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) dalam perguruan tinggi merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Ketentuan AMI diatur dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 68 ayat 2.

Dalam ayat tersebut berbunyi: Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

Melalui AMI, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan (SWOT) yang ada dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta memastikan bahwa proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Siklus PPEPP

Dalam konteks ini, penguatan AMI berbasis SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) menjadi sangat penting dalam mendorong kontinuitas perbaikan dan pencapaian mutu yang berkelanjutan (kaizen).

SPMI merupakan kerangka kerja (framework) yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktifitas dalam perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, memenuhi standar SPMI yang telah ditetapkan oleh institusi.

Siklus PPEPP berperan penting sebagai fondasi utama dalam operasionalisasi SPMI, di mana setiap tahap harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam siklus PPEPP, “Penetapan standar” mengacu pada definisi standar yang harus dicapai, “Pelaksanaan Standar” adalah penerapan standar tersebut dalam operasional sehari-hari, “Evaluasi Pemenuhan Standar” meninjau efektivitas pelaksanaan, “Pengendalian Pelaksanaan Standar” bertujuan memastikan bahwa tindakan korektif dan preventif diambil bila terjadi deviasi, dan “Peningkatan Standar” berfokus pada perbaikan berkelanjutan (kaizen).

Penguatan AMI berbasis PPEPP memberikan beberapa manfaat utama bagi perguruan tinggi.

Pertama, siklus ini memastikan bahwa seluruh proses akademik dan manajerial di kampus didasarkan pada standar mutu yang jelas dan konsisten.

Evaluasi berkala yang dilakukan dalam AMI memastikan bahwa implementasi dari setiap standar tersebut dipantau dan dievaluasi secara ketat.

Ketika terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian (KTS), proses pengendalian dapat diaktifkan untuk memperbaiki kesalahan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Untuk itu, AMI yang kuat dan terorganisasi dengan baik dapat membantu perguruan tinggi dalam menjaga akuntabilitas dan meningkatkan daya saing institusi, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Baca juga: Kritisi AMI, Dibalik Kegagalan Mutu Perguruan Tinggi

Auditor dan Komunikasi Nonverbal

Di sisi lain, peran auditor dalam proses AMI juga sangat krusial. Peran ini harus terus dijaga, diperkuat dan ditingkatkan.

Seorang auditor tidak hanya bertugas untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dan standar SPMI yang telah ditetapkan, namun juga auditor harus bertindak sebagai agen perubahan (change agent) yang mendorong perbaikan dan inovasi.

Di sinilah pentingnya memahami bahasa tubuh (body language) bagi auditor. Bahasa tubuh adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sering kali lebih jujur, lebih bisa dipercaya dibandingkan kata-kata yang diucapkan.

Dalam konteks audit, seorang auditor yang mampu membaca signal-signal bahasa tubuh dapat menangkap isyarat tersembunyi yang mungkin tidak terucapkan secara verbal oleh auditee.

Contoh, tanda-tanda kegelisahan, ketidaknyamanan, atau keraguan dapat menjadi petunjuk penting bahwa ada hal-hal yang tidak disampaikan secara eksplisit oleh auditee.

Pemahaman tentang bahasa tubuh membantu auditor dalam “membangun hubungan” (human relations) yang lebih baik dengan auditee.

Dengan menyadari dan memahami respons nonverbal, auditor dapat menyesuaikan pendekatan komunikasinya untuk memastikan bahwa proses audit berjalan secara lancar tanpa menciptakan resistensi atau ketegangan.

Auditor yang “peka” terhadap signal bahasa tubuh juga dapat mengidentifikasi situasi di mana auditee mungkin merasa terancam atau cemas, sehingga mereka dapat menyesuaikan teknik building rapport, wawancara atau observasi agar lebih suportif dan efektif.