بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Instagram: @mutupendidikan

Pendahuluan

Perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengajar tak lagi bisa dibendung. Pandemi telah menjadi titik tolak percepatan digitalisasi dalam pendidikan tinggi, memaksa banyak perguruan tinggi untuk beradaptasi secara cepat dengan teknologi pembelajaran daring.

Namun setelah masa darurat berlalu, muncul pertanyaan kritis: apakah kita benar-benar telah merancang pembelajaran digital yang “berdampak”, atau sekadar memindahkan ceramah dari kelas fisik ke ruang virtual?

Pembelajaran digital bukan hanya soal mengganti papan tulis dengan layar atau mengganti ruang kelas dengan Zoom. Ia menuntut pergeseran paradigma—baik dalam cara dosen merancang pengajaran, dalam cara mahasiswa berpartisipasi, maupun dalam cara institusi menjamin mutu. Untuk menciptakan proses belajar yang tetap hidup dan “berdampak” di dunia digital, kita memerlukan lebih dari sekadar koneksi internet: kita memerlukan desain belajar yang terencana, kontekstual, dan berpihak pada pengalaman belajar mahasiswa.

Paradigma Baru, Peran Baru

Dalam kerangka pembelajaran digital, dosen tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, tetapi sebagai fasilitator, kurator sumber belajar, dan pendamping refleksi. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang menyatakan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika mahasiswa membangun sendiri pemahamannya melalui interaksi sosial dan bimbingan dari orang yang lebih kompeten (Vygotsky, 1978).

Zoom atau LMS hanyalah alat—yang menentukan adalah bagaimana dosen merancang pengalaman belajar yang “berdampak” yang memungkinkan mahasiswa aktif membangun makna dari materi yang dipelajari.

Di sisi lain, mahasiswa era digital memiliki karakteristik yang unik. Mereka multitasking, terbiasa mengakses informasi secara cepat, tetapi juga rentan terdistraksi dan kehilangan fokus. Oleh karena itu, metode pembelajaran satu arah tidak lagi efektif. Jerome Bruner (1966) menekankan pentingnya discovery learning, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan sendiri jawaban mereka. Dalam konteks daring, ini berarti dosen “harus lebih kreatif“ merancang aktivitas yang melibatkan mahasiswa secara kognitif dan sosial, bukan hanya menonton presentasi pasif.

Baca juga: Diktisaintek Berdampak: Mimpi Baru Pendidikan Tinggi, Siapkah Kampus Kita?

Ruang Belajar Digital

Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran daring adalah menciptakan ruang belajar yang tetap “hidup”—di mana interaksi, rasa ingin tahu, dan keterlibatan mahasiswa tetap terjaga. Di sinilah pentingnya merancang pembelajaran yang dialogis, interaktif, dan berbasis pengalaman.

Pendekatan seperti flipped classroom, project-based learning, atau breakout group discussion dapat digunakan untuk menumbuhkan keterlibatan mahasiswa, bahkan di ruang digital.

Dari sudut pandang psikologi pendidikan, “dampak” pembelajaran sangat terkait dengan keterlibatan emosi, motivasi, dan rasa kompetensi. Deci dan Ryan (2000), melalui teori Self-Determination Theory, menekankan bahwa motivasi intrinsik tumbuh ketika mahasiswa merasa memiliki otonomi, merasa kompeten, dan terhubung dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dosen perlu menciptakan ruang digital yang memberikan pilihan, mengakui capaian mahasiswa, dan mendorong kolaborasi. Tanpa desain yang demikian, ruang digital hanya akan menjadi lorong sepi, bukan tempat tumbuh.

SPMI dan Penjaminan Mutu Pembelajaran Digital

Dalam konteks kebijakan nasional, pembelajaran digital bukanlah tren sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Dalam peraturan ini, proses pembelajaran, termasuk yang dilakukan secara daring atau hybrid, tetap harus memenuhi standar mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbasis capaian pembelajaran lulusan. Di sinilah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memainkan peran strategis.

Melalui SPMI, institusi pendidikan tinggi dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran bukan hanya efisien, tetapi juga efektif dan terarah.

Evaluasi terhadap pembelajaran daring harus mencakup bukan hanya aspek teknis—seperti keterhubungan internet atau kelengkapan materi di LMS—tetapi juga kualitas interaksi, ketercapaian kompetensi, dan pengalaman belajar mahasiswa. SPMI mendorong refleksi kolektif dan perbaikan berkelanjutan agar pembelajaran digital benar-benar mendekatkan, bukan menjauhkan.

PPEPP: Kaizen untuk Pembelajaran Digital

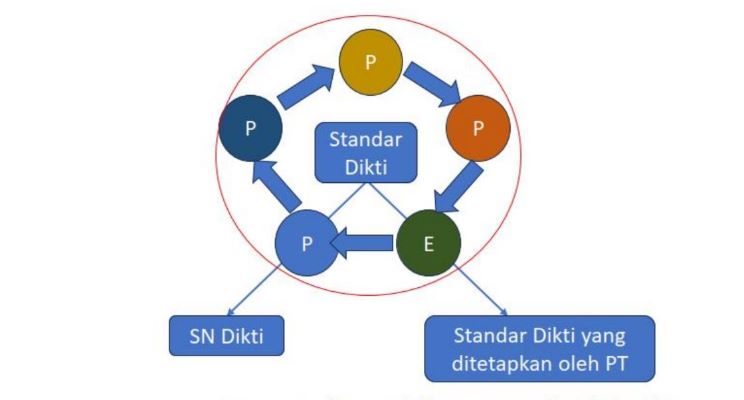

Untuk menjamin mutu yang terus meningkat, penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) menjadi alat manajemen mutu yang tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks pembelajaran digital, PPEPP dapat dimulai dengan penetapan model pembelajaran daring yang kontekstual, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan yang berbasis pedagogi aktif dan inklusif. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap output (nilai), tetapi juga terhadap proses belajar dan pengalaman mahasiswa.

Melalui pengendalian berbasis data—misalnya dari hasil survei kepuasan mahasiswa, evaluasi dosen, atau analisis log aktivitas di LMS—institusi dapat mengidentifikasi kekuatan dan titik lemah dalam pelaksanaan pembelajaran digital. Dari sinilah perbaikan (peningkatan) bisa dilakukan secara sistematis. Pendekatan ini mencerminkan filosofi kaizen dalam manajemen mutu, yaitu perbaikan kecil namun terus menerus yang bertumpu pada siklus refleksi dan aksi. Di tengah disrupsi, kaizen berbasis PPEPP menjadi jembatan menuju pembelajaran digital yang relevan dan berkelanjutan.

Baca juga: Standar Kompetensi Lulusan = Tiket Sukses Mahasiswa?

Penutup

Pembelajaran daring yang bermakna bukan tercipta dari platform yang canggih, melainkan dari desain pembelajaran yang berpihak pada pengalaman mahasiswa.

Zoom hanyalah alat—yang penting adalah bagaimana ia digunakan untuk menciptakan ruang belajar yang membebaskan, memberdayakan, dan “berdampak”.

Dosen dan institusi pendidikan tinggi perlu melihat transformasi digital bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk merancang ulang pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan.

Dengan dukungan sistem mutu seperti SPMI dan penerapan PPEPP sebagai alat manajemen pembelajaran yang reflektif dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak kehilangan rohnya. Justru dari sinilah, pendidikan tinggi dapat tumbuh menjadi ruang pembelajaran yang semakin dekat dengan realitas mahasiswa, dan semakin mampu membentuk insan pembelajar sepanjang hayat.

Baca juga: Lifelong Learning: Soft Skill Penting di Tengah Dinamika Zaman

Daftar Pustaka

- Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Harvard University Press.

- Dewey, J. (1938). Experience and education. New York, NY: Macmillan.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology.

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2024). Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Akademik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Griffin, R. W. (2022). Fundamentals of management (10th ed.). Cengage Learning.

- OpenAI. (2025). ChatGPT [Large language model]. Diakses melalui https://openai.com/chatgpt

- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2024). Organizational behavior (19th ed., Global ed.). Pearson.

- Sallis, E. (2002). Total quality management in education (3rd ed.). Kogan Page.

- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

- Yukl, G. (2010). Leadership in organizations (7th ed.). Prentice Hall.

Oleh: Bagus Suminar, wakil ketua ICMI Orwil Jatim, dosen UHW Perbanas Surabaya, dan direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan