بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Oleh: Bagus Suminar

Wakil Ketua ICMI Jatim, Dosen dan Tim Soft Skills mutupendidikan.com

“OBE bukan soal standar, tapi cara kita membangun jembatan agar setiap mahasiswa bisa menyeberang — langkah demi langkah, sesuai waktunya.”

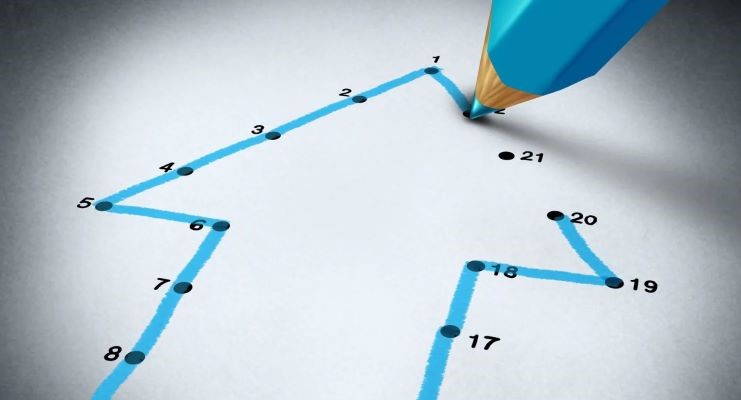

Di banyak ruang kelas, kita sering berharap mahasiswa mampu melompat tinggi tanpa pernah kita bangunkan tangganya. Kita menulis capaian pembelajaran dengan semangat Outcome-Based Education (OBE), tapi lupa bahwa setiap capaian membutuhkan jembatan yang bisa dilalui langkah demi langkah. Spady menyebutnya Expanded Opportunities: memberi waktu, cara, dan dukungan yang sesuai agar setiap mahasiswa bisa mencapai hasil yang sama, tanpa harus berjalan dengan kecepatan yang sama.

Spady percaya bahwa pendidikan bukan lomba sprint, melainkan perjalanan panjang dengan berbagai jalur. Dalam pandangan itu, scaffolding menjadi nyawa dari OBE. Dosen bukan lagi penjaga standar yang menunggu di garis akhir, melainkan arsitek jembatan belajar yang membantu mahasiswa menyeberangi sungai ketidaktahuan. Scaffolding adalah jembatan sementara yang disusun untuk menuntun mahasiswa dari ketidaktahuan menuju penguasaan. Saat mereka sudah mampu melangkah sendiri, jembatan itu boleh dilepas. Tapi tanpa jembatan itu, banyak mahasiswa akan berhenti di tepi sungai, menatap kosong tujuan yang seolah terlalu jauh.

Vygotsky (1978) menjelaskan bahwa belajar paling efektif terjadi di wilayah yang disebut Zone of Proximal Development (ZPD): area di mana mahasiswa belum bisa sepenuhnya mandiri, tapi bisa berhasil bila dibantu. Di sinilah scaffolding bekerja — bukan untuk menggantikan usaha mahasiswa, melainkan memberi pijakan yang cukup agar mereka bisa naik satu level lebih tinggi. Seorang dosen yang memberi contoh satu kasus sederhana sebelum melepas mahasiswa menganalisis kasus yang lebih kompleks sebenarnya sedang membangun scaffolding kognitif. Ia tidak memanjakan mahasiswa, tapi menyiapkan struktur berpikir agar mereka tahu arah dan batasnya.

Contoh kecil sering kali jauh lebih kuat daripada instruksi panjang. Dalam satu kelas CBL di kampus, seorang dosen hukum memberikan potongan berita korupsi nyata, lalu meminta mahasiswa mendiskusikan aspek hukumnya. Setelah satu putaran diskusi, ia bertanya, “Kalau kamu jadi penasihat hukum, apa langkah pertama yang kamu ambil?” Pertanyaan itu bukan sekadar tes, tapi bentuk scaffolding — dorongan kecil yang memindahkan mahasiswa dari analisis ke pengambilan keputusan. Mereka belajar berpikir, bukan hanya pasif mendengar.

Scaffolding tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga soal keberanian. Mahasiswa yang terbiasa pasif sering membutuhkan scaffolding sosial: ruang aman untuk berbicara, rekan diskusi yang suportif, atau kelompok kecil yang mencampur berbagai kemampuan. Di sinilah semangat OBE bertemu dengan prinsip keadilan belajar. Dosen yang sadar bahwa “setiap mahasiswa punya zona proksimalnya sendiri” tidak akan menilai semua dengan kacamata seragam. Ia akan memberi kesempatan dan jalan berlapis — bukan menurunkan standar, tapi menyesuaikan cara menuju standar itu.

Bloom (1968) memperkuat pandangan ini melalui Mastery Learning. Ia menolak bahwa hasil belajar harus mengikuti kurva normal. Hampir semua siswa bisa mencapai penguasaan jika diberi waktu dan umpan balik yang tepat. Prinsip ini hidup dalam bentuk scaffolding bertahap: mahasiswa diberi kesempatan remidi bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bagian dari proses mencapai penguasaan. Seorang dosen statistik, misalnya, tidak hanya memberi nilai rendah bagi mahasiswa yang salah menganalisis data. Ia memberi contoh baru, meminta mahasiswa menjelaskan ulang langkahnya, lalu menilai kembali setelah bimbingan singkat. Dalam situasi seperti itu, remidi berubah menjadi bentuk kasih sayang akademik — dan di situlah Expanded Opportunities menemukan bentuknya yang paling manusiawi.

Scaffolding juga bisa hadir dalam bentuk refleksi diri, atau scaffolding metakognitif. Mahasiswa diajak menulis jurnal singkat: apa yang sudah mereka pahami, apa yang masih membingungkan, dan bagaimana mereka ingin memperbaikinya. Aktivitas sederhana ini membuat mereka sadar bahwa belajar bukan hanya soal menyerap, tapi juga mengelola pikiran sendiri. Ketika dosen menanggapi jurnal itu dengan empati, ia sedang memperpanjang jembatan antara isi kepala dosen dan isi hati mahasiswa.

Namun, dunia belajar kini berubah cepat. OBE masa kini hidup di tengah kecerdasan buatan yang bisa menulis, menghitung, bahkan menjelaskan teori dalam hitungan detik. Holmes, Bialik, dan Fadel (2019) menyebut bahwa AI bisa menjadi scaffolding tambahan — memberi umpan balik cepat, menyediakan contoh adaptif, atau simulasi pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa. Tapi mereka menekankan, AI hanyalah penopang, bukan pengganti refleksi. Teknologi dapat membantu mahasiswa menyeberang lebih cepat, tapi yang menuntun arah tetap manusia.

Dalam satu kelas desain, misalnya, mahasiswa menggunakan AI untuk menghasilkan ide awal proyek. Dosen kemudian meminta mereka menulis alasan mengapa memilih desain itu, apa nilai manusia yang ingin mereka sampaikan, dan bagaimana desain itu menjawab masalah sosial. AI memberi scaffolding digital; dosen memberi scaffolding moral dan reflektif. Inilah bentuk Expanded Opportunities era baru — sinergi antara alat dan nurani.

Jika prinsip ini diterapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka mutu sejati tidak akan lahir dari proses yang seragam. SPMI seharusnya memberi ruang bagi dosen dan program studi untuk berinovasi dengan cara masing-masing, bukan sekadar memastikan laporan tersusun rapi. Sebab mutu bukan diukur dari banyaknya dokumen, melainkan dari bagaimana kampus menciptakan pengalaman belajar yang inklusif — yang memberi kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk tumbuh sesuai kemampuannya. Dalam konteks PPEPP, scaffolding adalah napas di setiap tahap: menetapkan standar dengan bijak, melaksanakan dengan empati, mengevaluasi dengan kejujuran, mengendalikan dengan kesadaran, dan meningkatkan dengan semangat belajar ulang.

Scaffolding yang baik tidak harus rumit. Kadang ia sesederhana dosen yang memberi contoh lebih dulu, membuka ruang pertanyaan, atau menulis catatan kecil di tugas mahasiswa: “Bagian ini menarik, bisa kamu kembangkan?” Kalimat itu mungkin kecil, tapi bagi mahasiswa, ia bisa jadi jembatan panjang menuju kepercayaan diri. Expanded Opportunities lahir bukan dari kebijakan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang manusiawi.

Pendidikan tidak akan berubah hanya karena metode baru, tetapi karena cara kita memandang manusia di dalamnya. Scaffolding bukan sekadar teknik, tapi cara berpikir: keyakinan bahwa setiap mahasiswa mampu melampaui batas dirinya bila kita menyediakan pilihan tangga yang tepat. Dan seperti kata Vygotsky, belajar selalu berawal dari interaksi; tangga itu dibangun bersama. OBE hanya akan hidup bila kita mau menjadi arsitek jembatan itu — yang kadang harus sabar menunggu, menuntun, dan percaya bahwa setiap langkah kecil pun berarti.

Stay Relevant!

Daftar Pustaka

- Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery. Evaluation Comment, 1(2), 1–12.

- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign.

- Spady, W. G. (1994). Outcome-Based Education: Critical issues and answers. American Association of School Administrators.

- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Instagram: @mutupendidikan